救急車は緊急車両で、病気や怪我人を迅速に病院まで送り届ける車というのが、子供でも知っている一般的な認識です。

その救急車に対して、10年以上前から有料化が議論になっています。

ただし現在も、救急車は無料で利用できます。

なぜ、救急車を有料にしようという考えがでてきたのでしょうか。

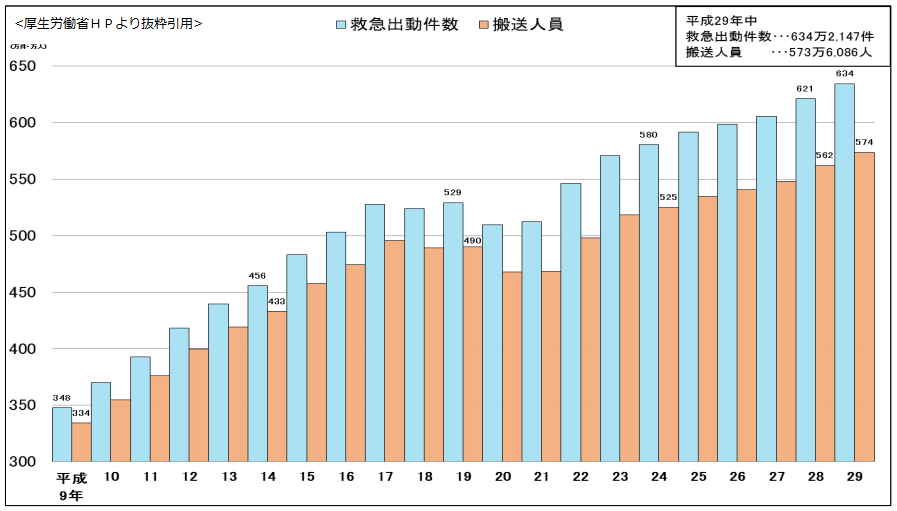

救急車出動件数

平成30年版の消防白書によれば、平成29年(2017年)中に救急車が出動した件数は、全国で634万2,147件(搬送人員:573万6,086人)です。

もの凄い数です。

単純に1日平均(÷365日)でだしてみると、1万7,376件ですので、更にその件数の多さがわかります。

救急車の出動回数が1日で、1万7千回以上ですよ。

ちなみに、全国の消防本部における救急車の保有台数は、6,184台です。(平成27年4月現在)

1997年から2017年までの年間救急出動件数の推移は以下となります。

2008年と2009年がなぜ減っているのかわかりませんが、全体的には右肩上がりに年々、救急出動件数は増加しています。

救急搬送者の状況

では救急搬送される人は、病人・怪我人など、どのような割合で、救急車に乗ることになってしまったのでしょうか。

事故種別では、圧倒的に急病の割合が多く約64%で、以下一般負傷が約15%、交通事故が8%弱になります。(2017年数値)

特に問題になるのは、本当に救急車で搬送されるほどの重症なのかというところです。

『傷病程度別搬送人員の状況』によれば、軽症(傷病程度が入院加療を必要としないものをいう)は、48.6%で約半数がその範疇に入ります。

ただこの数字だけを見て、「何だ、全体の半数は軽症なのに、救急車を呼んだのか!」と怒るのは早計かと思います。

例えば、交通事故の種別で見てみると、搬送者の76%が軽症区分です。この人達の多くは、自分で救急車を呼んだわけではないでしょう。

警察と消防(救急)は連携していますので、事故の通報があれば、小さな車両事故でない限り、救急車も事故現場に向かわざるを得ないものと思われます。

救急隊員が病院での処置が必要と判断し、結果的に救急車で運ばれ、応急処置をしてもらってから、入院せずに帰宅するパターンもあるでしょう。

次に、急病で搬送されてきた(結果的に)軽症区分者は、48.1%です。

これも例えば、貧血や熱中症で倒れて搬送されてこられ、安静と点滴の結果、入院せずに帰宅すれば、軽症の区分に入るのでしょう。

「すぐに救急車を呼ばずに、もう少し安静にして、水分(イオン飲料等)補給をしてから判断しろ」と言いたくなる人もいるでしょうが、素人が不安・心配から安全策を取ろうとすることを、全面否定することはできません。

難しいところです。

悪質なケース

問題は、悪質なケースです。

例えば報道などによると、

- 『病院に電話をかけてもつながらないから呼んだ』

- 『足の軽症で一旦病院へ行ったが、混んでいて2時間待ちの為、自宅に帰り救急車を呼ぶ』

- 『救急車がかけつけると、入院の準備をして自宅前で待っていた』

というのがあります。

<不要不急の119番で救命率にも影響(FNN)>

<悪質利用年々増加「タクシー代わり」(くるまのニュース)>

<救急車のトンデモ利用例集「歯が痛いから」(J-CAST)>

結局、非常識な救急車の使い方をする一握りの人がいるせいで、緊急を要する人が後回しになってしまう事がありえるわけです。

救急車は地区で限られた台数しかありません。

自分は軽症とわかっていて、でも早くみてもらえるからと呼ぶ人が、実際いるようです。

社会生活の中で、非常識で迷惑極まりない事をする人は、一定割合必ずいますが、このケースは、命にかかわる問題です。

何かしらの罰則を課すのが難しいのであれば、一部を有料化するなり、やはり何か対策が必要な時期にきているといえます。

救急車を呼ぶべきか困った時は

個々人の今までの経験から緊急性を感じたら、迷わず『119』番に電話してよいと思います。

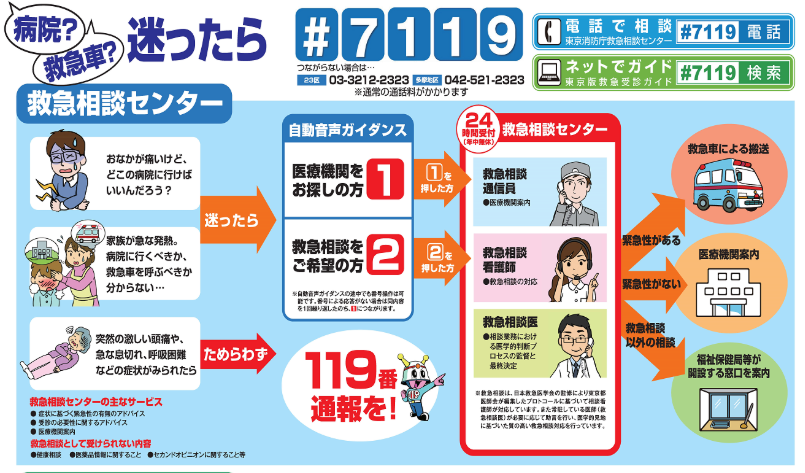

ただ、「この症状で救急車を呼んでも良いのだろうか?」と、ふとそのような思いが沸いたなら、相談窓口となる場所があります。

それが、救急相談センターで、番号は『#7119』です。(通話料は利用者負担)

このチラシは東京消防庁が作成したものですが、『#7119』は全国共通番号です。

「つながらない場合は…」の電話番号は、都道府県・地方自治体別になっているので、自身の住まいの電話番号を確認しておいて下さい。

『救急相談センター ○○(都道府県名)』で検索すれば、調べられます。

救急車を呼ぶべきか否か、冷静に判断したいものです。

消防庁救急相談センターに電話してみた

余談ですが、私も数年前、消防庁救急相談センターに電話しました。

子供が空地で遊んでいて、植え込みのレンガに脛をぶつけて、パックリと脛が割れてしまったからです。

5cmくらい切れてしまっていたので、縫う必要があるだろうと素人判断したわけですが、果たして何科に行けばいいのかわかりません。

外科? 形成外科? 整形外科?

土曜日の午後とあって、選択肢はあまりなかったのですが、近くの形成外科が開いていたので電話して状況を説明すると、「うちでは、対応出来ない」という返答でした。

それで仕方なく、救急相談センターに電話したわけです。

傷の大きさや程度、出血の状態を聞かれ、そしてたぶんここが重要だったと思いますが、子供の表情(唇や顔の色)がどんなふうかという事を、対応してくれた職員は確認してきました。

救急相談センターでは、近隣の救急総合病院を3軒教えてくれて、タクシーで一番近い病院に向かいました。

ちなみに、その日のうちに部分麻酔で9針縫い、翌週の月曜日と土曜日の2回、傷の状態確認をしてもらい、怪我をした2週間後の土曜日に抜糸を行いました。

結局対応してくれた科は、形成外科でした。

議論されている救急車が有料化になるかならないかは、ある面、時間の問題かもしれません。

人口減少にともない労働者人口も減り、プラス働き方改革という考えが、様々な職場に影響を与えています。

消防庁も同様でしょう。

日本のように救急車が無料の国もありますが、多くの外国では有料となっています。

事故と病気の場合で料金の有無をわけている国もあれば、走行距離によって金額の請求が違ってくる国もあります。

外国に一律習う必要はないとしても、現場の負担を軽くする施策として、今後救急車の有料化が導入されても不思議ではありません。

【関連記事】⇒『オートライトの義務化とは? 罰則や違反を確認』

コメント